今年3月,中国(福建)第15批援博茨瓦纳医疗队踏上非洲大地。此次,医疗队一行46人,将执行为期2年的援外医疗任务。

为新生儿颈部“拆弹”,在博茨瓦纳尚属首例

陈希杭,今年35岁,耳鼻喉科主治医师,是中国(福建)第15批援博茨瓦纳医疗队队员。他被安排在博茨瓦纳首都公主玛丽娜医院工作。

近日,他接诊了一名罕见的颈部巨大肿物压迫气管患者,更为揪心的是,这名患者是一名刚刚出生7天的新生儿。

这名患儿刚从母亲体内娩出就出现呼吸困难,被紧急予以插管治疗。患儿左侧颈部肉眼可见一个鸡蛋大小的肿物。通过CT和彩超发现,这名新生儿的肿物位于颈动脉鞘周围,并且肿物与颈部大血管关系密切。

由于患者年龄实在是太小了,手术风险非常大。当地的影像科医生对陈希杭医生说,这个手术并不是非在这家医院做不可。如果这里的医生无法收治,患儿将被转往南非。

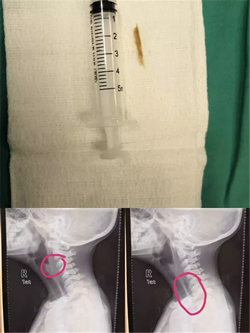

图1 肿物完全压迫喉腔,仅剩的圆形缝隙是气管插管的位置

但患儿的病情凶险,肿物持续压迫气管,时间越久,孩子气管软化的可能性越大。一旦气管软化,即使接受了手术,术后也可能无法拔除气管插管,需要气管切开并终身带管。(图1)

当时,陈希杭医生觉得,如果他们不做,孩子未来的生活质量肯定会受影响:“我们是医疗队员,应该有所担当!”

在国内,他曾接诊过很多颈部肿物的病例,大部分是成人,没有碰到这么小的患儿,心里也有些打鼓:“这么小的新生儿,血容量很小,主要还是担心麻醉的风险,出血的风险。”

于是,陈希杭将病例发到国内所在医院——福建医科大学附属第一医院耳鼻咽喉科的科室群。在附一援非医疗队员出发前,耳鼻咽喉科主任林昶就曾对陈希杭说,在国外碰到无法解决的疑难病例可以发回科室群里,大家一起出谋划策。于是,陈希杭跟国内同事、医疗队,还有业内许多专家进行了会诊之后,最终决定,要在新生儿出生20天后,进行全麻手术。

在手术过程中,他发现,患者颈部气管已经被肿物挤压得完全变形,肿物部分包绕颈部大血管(颈动脉鞘,为供应一侧大脑的血管),需要仔细剥离,万一损伤可能引起大出血、一侧偏瘫、死亡。陈希杭先将这个肿物与大血管的边界一层一层地安全分离出来,然后,再把肿物的根蒂部从气管的前壁完全切除。

最终,手术在当地麻醉师的护航下,陈希杭与当地耳鼻喉科医生、普外科的队友陈致奋医生互相配合,经过将近2个小时的努力,这颗“定时炸弹”终于被成功地拆除。

病理显示为畸胎瘤,像这样高难度的肿瘤切除手术,在博茨瓦纳尚属首例。

图2左一为中国(福建)第15批援博茨瓦纳医疗队队员陈致奋医生,左二为陈希杭医生

术后,患者恢复良好。当地的医护都认为这群医疗队员完成了一场不可思议的手术。(图2)

接诊小儿食管异物免转诊,为病人省了近100万普拉

陈希杭医生说,在博茨瓦纳,耳鼻喉科的患者非常多,常见小儿鼾症、鼻窦炎、中耳炎、头颈部恶性肿瘤,特别是国内少见先天畸形患儿很多,急诊经常处理各种食管异物、气管异物和气道梗阻的病人。碰到处理不了的重病号,医生都会建议转诊南非,需要10万到100万普拉不等的费用(100普拉约等于65元人民币)

但如果病人能在公主玛丽娜医院手术,因为是公费医疗,住院期间费用由国家承担,病人本身不需要太多的花费。

图3患儿的食管已经穿孔,纵隔气肿、感染 图4复查时,患儿家属很高兴地跟陈希杭医生合影。

家属说,手术成功,直接为他们国家节省了近100万普拉(近65万人民币)

前几日,他刚好处理几个疑难的儿童食管异物。其中一例为10岁患儿误吞鸡骨头的食管异物,送到医院时食管已经穿孔,纵隔气肿、感染。该院医生觉得自己处理不了,最好转南非医院。陈希杭医生参与会诊后,认为可以用硬质食管镜取出。结果手术顺利,感染控制,食管穿孔也愈合良好。(图3、4)

自1975年起,福建派出首支援塞内加尔医疗队,1981年派遣首支援博茨瓦纳医疗队。两队迄今共诊治当地患者600多万人次,多年来,像陈希杭、陈致奋这样好医生的生动故事,被一批批来自福建的援外医疗队员们反复演绎,他们用默默的奉献传承着中非友谊之花,践行着“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”援外医疗队精神。