ROSA机器人六自由度机械臂

近日,我院成功开展全国首例利用国际新技术ROSA机器人植入丘脑前核脑起搏器电极治疗癫痫。

突然倒地、突发意识丧失、口吐白沫、全身挺直继而抽搐,数秒至数分钟后复原……这些症状对癫痫患者来说就像一颗埋在人体内的炸弹,不知道什么时候就会爆发,让人焦虑不安。

患者林女士就有这样的困恼,常常因为癫痫的反复发作导致突发意识丧失,数十秒后恢复,记忆力有了明显的下降,虽然服用各种抗癫痫药物但仍有发作,于是决定来我院就诊。术前评估显示,林女士记忆力下降,磁共振未见明显异常信号,PET-CT提示未见明显的低代谢性改变,脑电图提示双侧额颞叶均有放电,但无明确的癫痫灶,因此无法进行病灶直接切除。

福建省神经医学中心主任、我院院长康德智教授,神经外科主任林元相教授团队在细致评估林女士的情况,并与患者进行充分沟通后,决定选择国内及国际领先的癫痫治疗技术——利用ROSA机器人精准定位,进行脑内脑起搏器电极植入手术进行治疗。

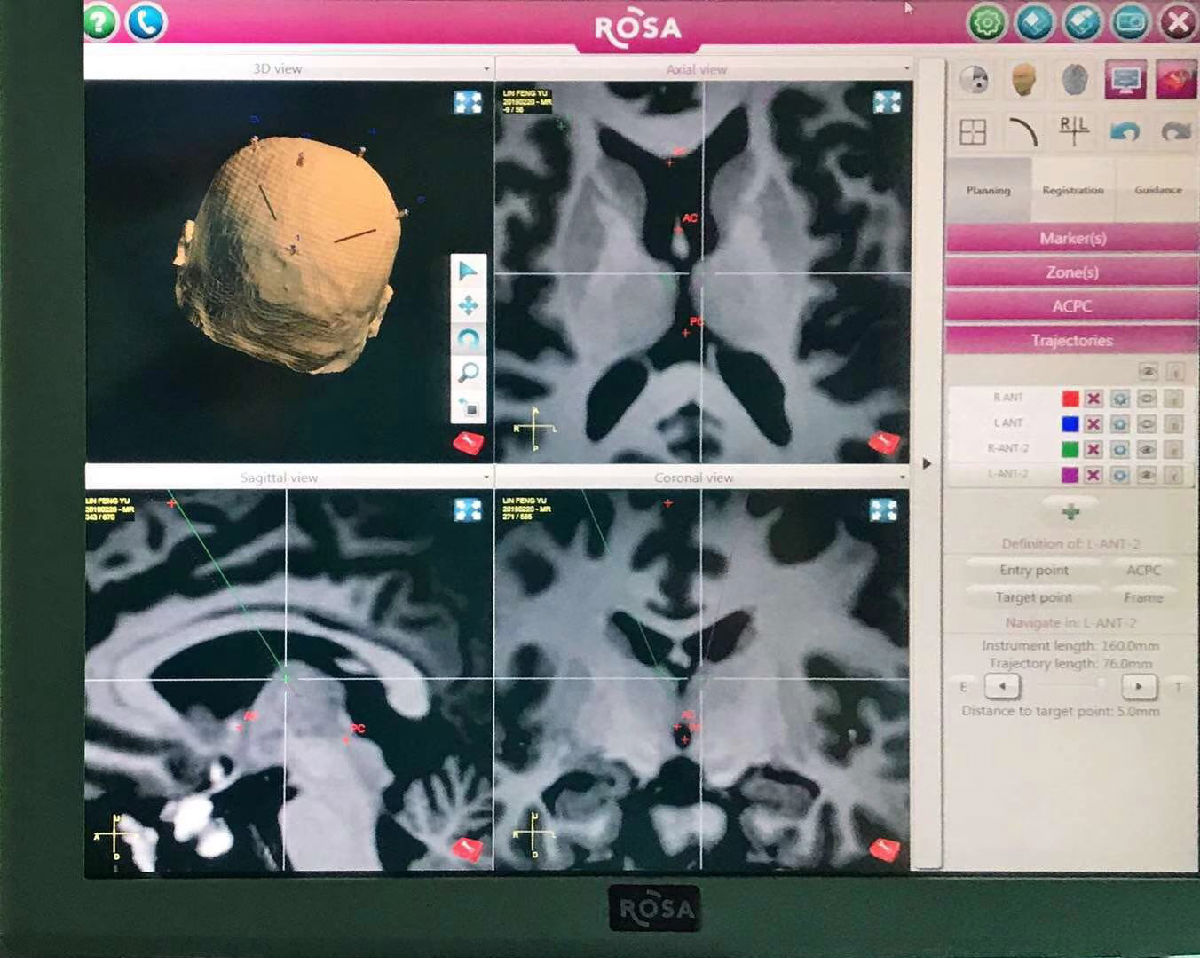

重建的三维头部信息和植入位置

林元相教授团队在术前对患者的脑起搏器电极植入计划进行周密的安排,并在术前进行了近1小时高精度、高清晰度的磁共振检查。

林元相主任(右)与姚培森博士(左)术前再次确认植入方案

与以往帕金森病脑起搏器植入难度不同的是,癫痫脑起搏器电极植入位于丘脑前核,位置特殊——需经过“脑内的水池”(脑室),因起搏器的电极质地软,穿过脑室存在漂移的可能,风险大大增加。因此,此次磁共振与ROSA机器人“双剑合璧”,重建了患者的三维头部信息,准确定位脑起搏器电极的安置位置,术中利用神经元电生理监测手段发现植入位置良好,双侧脑起搏器电极植入均一次性成功。术后复查患者颅脑CT,电极植入位置与术前相比,误差极小基本忽略不计。

在ROSA机器人的精确定位下,双侧脑起搏器电极植入均一次性成功

术后,医生将电极导线延长至胸壁,并将起搏器的供电电池埋在胸壁皮肤下方,采用美容缝合,患者胸壁皮肤无需拆线,没有明显的疤痕残留,而头部切口仅3cm左右,且均在发际线以内,在头发长出后亦看不到切口。虽然电池需在1个月后才能开机,但林女士已经发现癫痫发作的次数明显减少。

林元相教授介绍,国际上已经对癫痫脑起搏器电极植入的效果进行统计,发现植入后1年癫痫发作可降低50%左右,而随着时间延长,癫痫的发作频率将降低70%以上,甚至约16%的患者未再发作,具有很好的疗效,是癫痫患者最新的治疗方法。目前该病例是福建省第一例利用起搏器电极治疗癫痫的案例,而利用ROSA机器人植入脑起搏器电极到丘脑前核治疗癫痫则为国内首例。

癫痫及脑起搏器科普

据中国最新流行病学资料显示,全球大约有5000万名癫痫患者,其中近1/5在中国。每年新增的癫痫患者人数约40万。癫痫可见于各个年龄段,但在青少年群体中的发病率较高。长期以来,癫痫疾病给患者的身心都带来了极大的危害。

DBS“神助攻” 点燃癫痫患者的新希望

脑起搏器电极植入

脑深部电刺激(DBS),俗称脑起搏器,是神经调控治疗领域里程碑式的技术,迄今已经在临床使用超过30年,但是在过往的临床应用中,脑起搏器技术主要用于帕金森、特发性震颤等运动功能障碍领域的治疗,并已取得了非常好的疗效。

同样作为脑功能性疾病,癫痫是由于大脑的异常放电导致,因此科学家尝试使用微弱电脉冲刺激大脑相关环路,发现可以很好地控制癫痫症状的发生。欧美国家早在十多年前就开始应用DBS技术开展癫痫领域的临床研究,并于近几年正式获批临床应用。

脑起搏器工作原理示意图

脑起搏器电极治疗难治性癫痫,是通过植入大脑中的细微电极发射电脉冲,刺激脑内特定的神经环路,进而达到控制患者癫痫发作的目的。经临床应用发现,术后大多数患者因服药而引起的副作用明显减少,且癫痫发作也显著减少。因此,精准可靠、安全微创的脑深部电刺激(DBS脑起搏器)疗法已成为难治性癫痫患者的新希望。

神经外科(供稿)