21岁车祸外伤的小伙子从永春转诊入院,气切管脱落,气道息肉梗阻,病情危急;

65岁的福州依伯,食管癌晚期,出现了凶险的大出血,唯一的女儿正在从机场赶来的路上;

60多岁的依姆突发胸闷,家人紧急将她从连江转院到福州,刚到心脏就停了……

这些,生死一线的故事就发生在刚过去的清明小长假,在福建医科大学附属第一医院急诊科。这个被称为“距离死亡最近的地方”,无论风雨、节假日,总是24小时运转,这些急诊科医生们,3天内,抢救了997名病人,其中急危重症73人。

三病人相继变症,几乎同时心脏骤停

“当晚,三个病人几乎是同时心脏骤停。”9日,参与抢救的急诊外科郑光威主任医师还原了清明节晚上与死神交战的生死瞬间。

时间回到4月5日晚上8点多,此时已是夜幕降临,附一急诊科的抢救室仍是一片忙碌。

1

“5D”床是一名因胸闷、呼吸困难从连江转院上来的依姆,60多岁,刚刚送进抢救室不到5分钟,心脏就骤停了。她本身就有多种基础病,糖尿病、高血压、高脂血症,还因冠心病做了手术。当地医生发现她突发心梗,就紧急建议转诊到附一的胸痛中心。

气管插管,上呼吸机,胸外按压,除颤……当值的急诊内科陈锡得主任医师带领林思铭主治医师和岳新新总住院医师迅速展开抢救。

10多分钟后,依姆从死亡线上被拉了回来。可是一个多小时后,约21时15分许,老人再度心脏骤停,又是新一轮的生死拉锯战。

依姆刚从连江转院到附一急诊科,就心脏骤停,急诊科医生进行抢救

2

几乎同时,“3A”床,一名21岁的小伙子,“1A”床,65岁的依伯,二人的心跳也没有了。

小伙子是车祸后颅脑外伤的病人,术后已经4个多月,由于气切管脱落,重新插管时,发现气道息肉梗阻,情况复杂危重,从永春转诊到附一医院。一路奔波,小伙子被送到附一医院时,已出现呼吸衰竭。

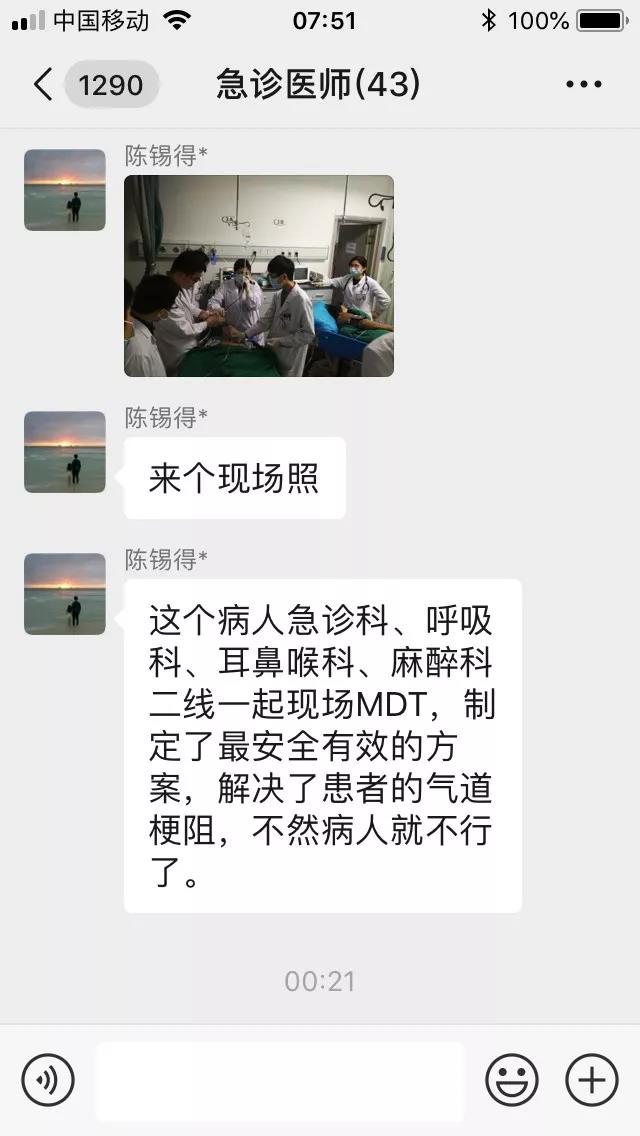

很快,当值的急诊外科郑光威主任医师带领林延挺总住院医师、郭弘堃住院医师迅速展开抢救。息肉长在环甲膜下方,耳鼻咽喉科、呼吸科、麻醉科等多学科的医生也迅速赶来进行多学科会诊。最后,在纤支镜引导下,医生们为小伙子建立了呼吸通道,他总算转危为安。

多学科医生联手抢救21岁小伙子

多学科医生协力为小伙子建立呼吸通道

3

依伯是食管癌晚期病人,福州人,确诊2年多,当时由于无法手术就到北京一家大医院做了放化疗治疗,病情还算稳定。但清明节的早上,老人突然呕血,家人感觉不对,很快就送到附一医院急诊科。

一入院,病情严重的依伯就被收治在抢救室。附一急诊外科的团队立即给老人进行了深静脉穿刺,稳定住老人的情况。

“这种情况下,很可能是肿瘤侵袭到大动脉引起的。这样的大出血一旦发生,往往非常凶猛,而且无法预估。”急诊外科郑光威主任说道。

依伯命悬一线,他的独生女收到通知已经从外地赶回来。可是,他女儿搭乘的飞机刚在长乐机场落地,老人就出现了变症,心脏骤停。

父女如果没有见到最后一面将是终身的遗憾。急诊科的医生们不间断抢救了2个半小时都没有放弃。

急诊科医护人员轮番上阵为大出血后心脏骤停的依伯进行抢救

越是节假日越忙,3天急诊接诊了近千人

清明节这个不平静的夜晚,从当晚8点多到深夜10点多,附一急诊科当值的一线、二线、三线,从主任、老总(住院总医师)以及住院医师,不到10个人的急诊科团队全员上阵,并请来了多学科“外援”协助,一番“生死车轮战”后,三个病人的生命体征都稳定下来了。

聊天记录

朋友圈

据统计,清明小长假3天内,附一急诊科共接诊了997名病人,其中收治在抢救室的急危重症就有73人,主要有腹痛、胸痛、呼吸困难、肺炎、头晕、发热、消化道出血、气道梗阻、外伤等。

“越是放假,我们就越忙。这就是我们医生,我们急诊人。”郑光威主任很自然地脱口而出,他说,这样的忙碌他们已经预计到了,因此,医院每逢节假日都是安排急诊加强班。

“这只是急诊科很常见的一夜。”附一急诊科总住院医师岳新新如是说。

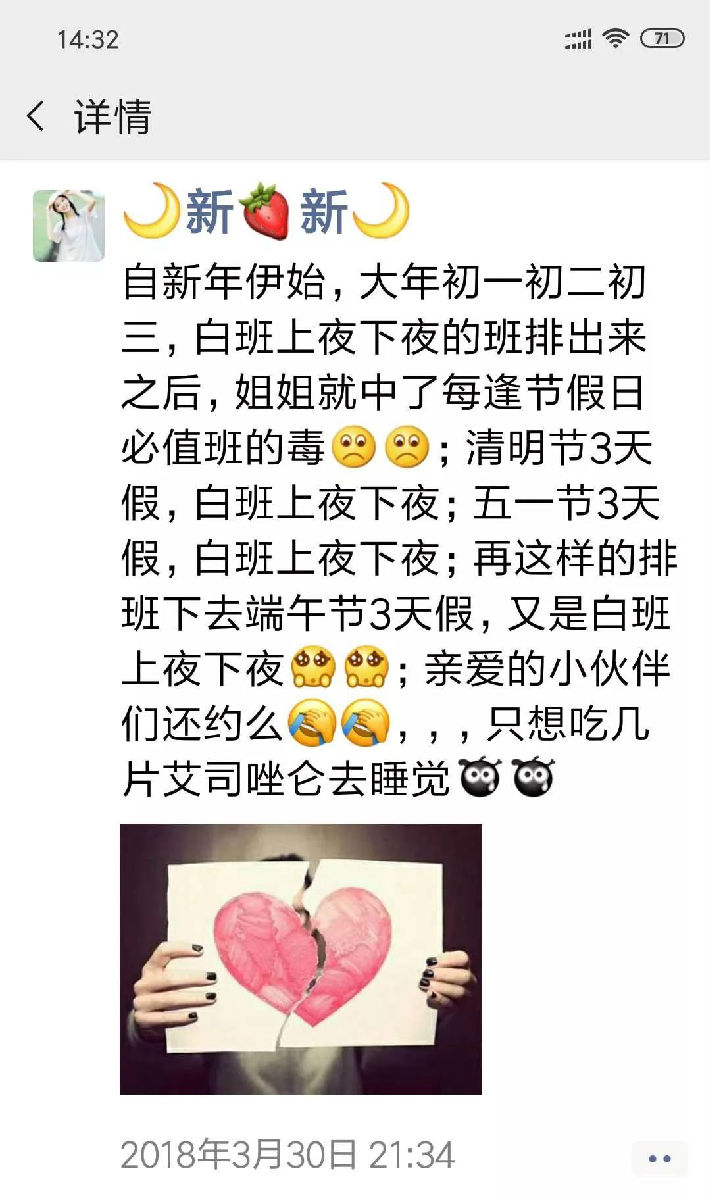

她是一名90后的山东姑娘,在急诊科工作5年。翻看她的朋友圈,你会发现,这个自称中了“每逢节假日必值班的毒”的姑娘,经历了无数次惊心动魄的“节假日急诊抢救室”。

最初源于对急诊科的好奇,岳新新选择了这个直面生死的科室,也吐槽过这份工作“很累很辛苦”,不过当一个个生命被留住,所有的劳累以及被家属恶语相向的委屈,都被患者转危为安、健康出院的成就感和满足感冲淡了,这也正是她能坚持下来的动力。

“希望我们的付出能换来更多患者的健康!”岳新新说。

这是一名90后年轻急诊人最质朴的心愿,或许这也正是一代又一代急诊人共同的心声。当一个人生命垂危之时,最希望他活下来的,除了亲人,就是医生。“医者仁心”,从来就不是说说而已。

文章转载自公众号 福建健康